ChatGPTは質問に答えたり、複雑な内容を分かりやすく説明してくれたりする強力なツールです。…が

なんて方も多いのではないでしょうか。

まして、AIを勉強に使うとなると、本格的に活用している方はそう多くなさそうです。

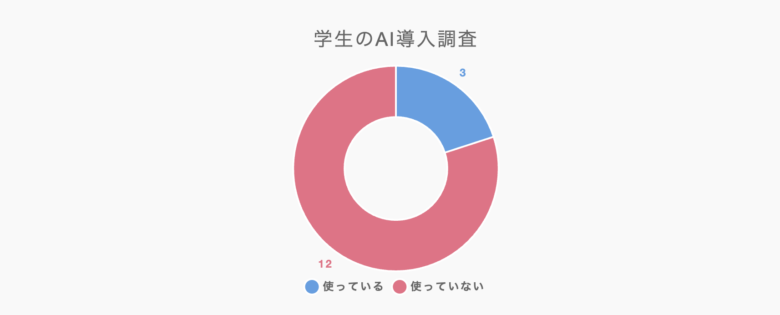

クラウドソーシングを通じた独自のアンケート調査によると、AIを『学習』に使っている学生は15人中3人。

『使い方がわからない』だけでなく、『自分で考える力が身に付かない』と考えている方も多そうです。

もちろん一理ありますが、AIはただ答えを教えてくれるだけのツールではありません。

答えまでの導線(解説)や、わかりやすい比喩、単元に応じた問題作成など、頼もしい『先生』になってくれます。

本記事では、そんなChatGPTの使い方と、お手軽なのに効果的な勉強法を5つご紹介します。

食わず嫌いする前に、ぜひ一度効果のほどを実感してみてくださいね!

Contents

ChatGPTってなに?超簡単に解説!

ChatGPTの3つの特長

- 文系から理系まで!ベテラン講師ばりの解説!

- まるで人間、やたらとコミュ力が高い!

- 問題作成から添削まで、アナタの勉強を徹底サポート!

なんかAIっていっぱいあってよく分からん…

AIによって、「画像作成」に向いていたり、果ては「自動運転」に向いていたりと得意不得意があります。

中でもGPTは、質問に対する人間の様な応答や、文章生成に向いた、誰でも使いやすいAIです。

勉強においては、わかりやすい解説や問題作成、添削など、多岐にわたるサポートをしてくれます。

(こんな質問するのも気が引ける…)なんて内容でも、GPTなら質問し放題です

-300x300.png)

ChatGPTってどう使うの?

一見難しそうに見えるGPTですが、使い方は「トースターにパンを入れて焼く」くらい簡単です。

まだ使ったことがない方は、使い始めのステップを一緒に見ていきましょう。

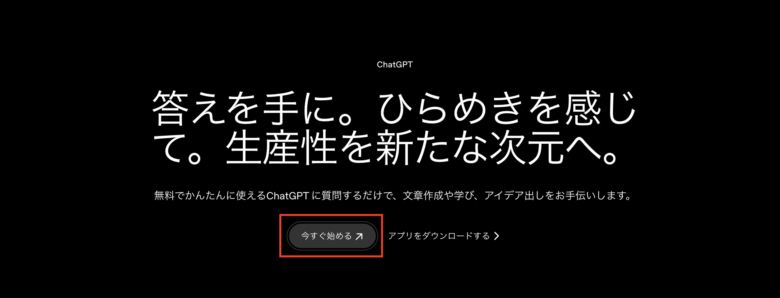

公式サイトにアクセス

ChatGPT(OpenAI)の公式ページにアクセスして、赤枠の部分をクリックします。

ちなみに、案件ではないのでアナタが登録しても筆者には1円も入りませんのでご安心ください……。

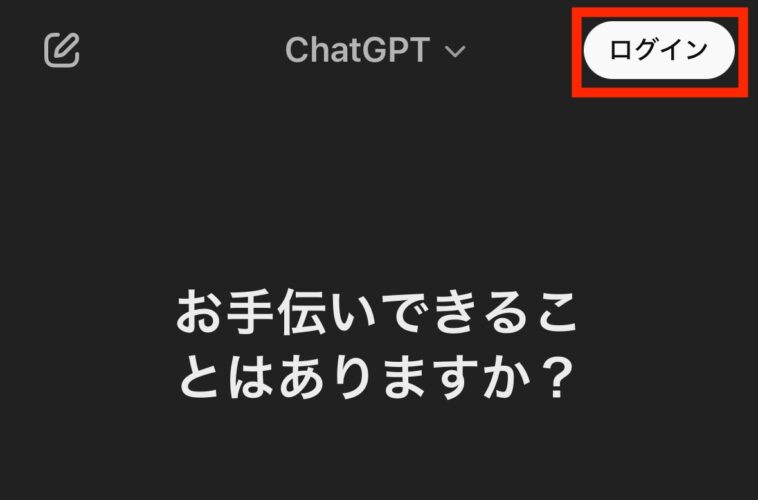

Googleアカウントと連携

「ログイン」の項目がありますので、ここから「サインアップ」へと進みます。

メールアドレスの入力か、GoogleIDとの連携を済ませれば登録終了(無料)です。

たったこれだけで、ChatGPTを利用することが可能です。

使い始め…というより、学生生活で使う分には無料プランでも十分です

-300x300.png)

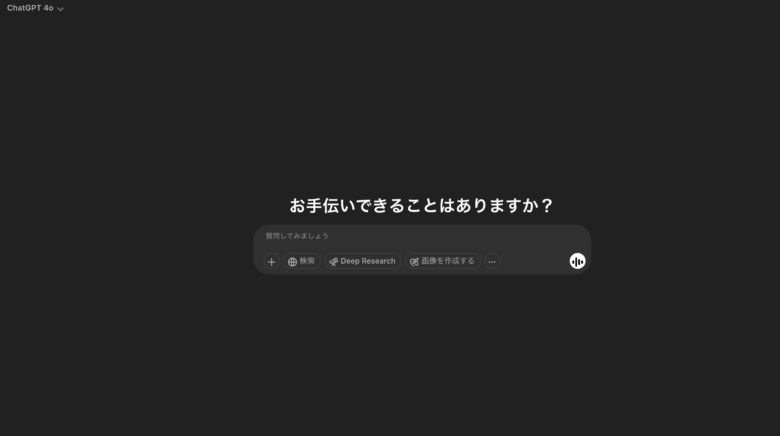

ChatGPTを使ってみよう!

登録が済めば、上の写真のような画面に飛んできます。

あとは、このボックスにメッセージ感覚で「指示文」を入力するだけ。

難しいコード(言語)なんて必要ありません。「明日の天気は?」なんて日本語で大丈夫です。

次の章では、「具体的にどんな指示をすれば勉強に応用できるのか」を解説します!

ChatGPTを使った5つの勉強法!

前置きが長くなりましたが、本章ではChatGPTを使った5つの勉強法をご紹介します。

大学生活を乗り切るだけでなく、資格取得などにも応用できますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

ChatGPTの5つの勉強法&活用法

- 難しい内容を分かりやすく解説してもらう

- オリジナル問題を作成してもらう

- レポートや英文の添削&指導

- 試験範囲を要約してもらう

- ディベートの相手になってもらう

1. 難しい内容を分かりやすく解説してもらう

講義もよく分からないし、テキストもよく分からない!

こんなとき、講師に気軽に質問できれば話は別ですが、そうでない方も多いのではないでしょうか。

ネットで検索しても、専門的な分野になってくると解決できないケースが出てきます。

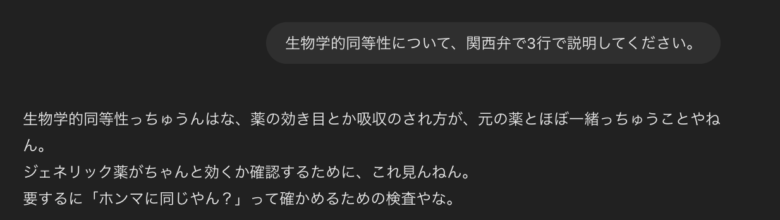

たとえば、見るからに難しそうな、薬理学の『生物学的同等性』について調べてみましょう。

生物学的同等性(せいぶつがくてきどうとうせい)は、薬物動態の用語で、薬物の、2つの独自の製剤の生体内での生物学的同等性予想を評価するために使用される。2つの製品が生物学的に同等であると言われる場合、それはそれらがすべての意図と目的のために同じであると予想されることを意味する。ー

wikipediaより抜粋

専門用語 in 専門用語ですね…。初学者が理解するのは中々骨が折れそうです。

これをChatGPTに、分かりやすくしてもらいましょう。

どうでしょうか。元の「専門用語の嵐」よりは、若干マイルドになりました。

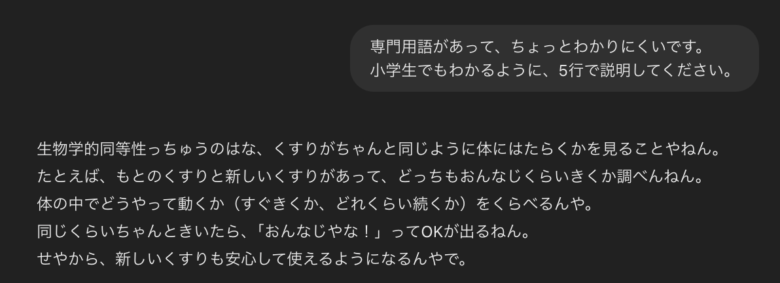

とはいえ、人によっては「ジェネリック薬?」なんて方もいらっしゃるかもしれません。そこで…

もしかしたら「これでも分からん」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、対面で質問していると(呆れられたくないし、聞きづらいなぁ…)なんて「分かったフリ」をしてしまうこと、ありませんか?

GPTなら、アナタが分かるまで嫌な顔ひとつせず、マンツーマンで寄り添ってくれます。

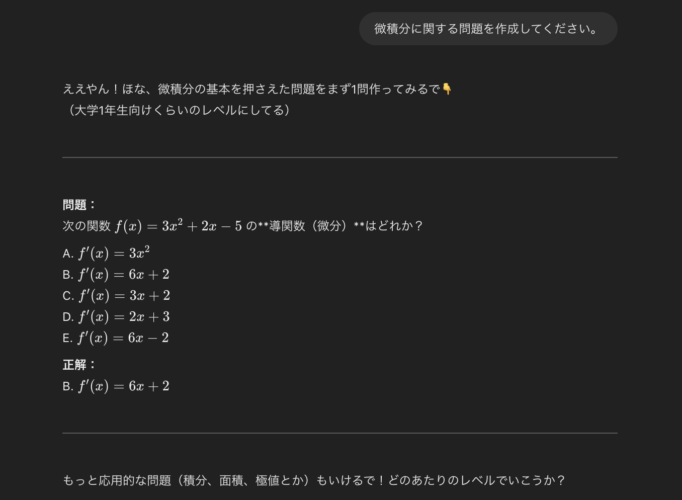

2. 自分だけのオリジナル問題を作成する

ChatGPTは、質問に答えるだけでなく、オリジナルの問題まで作成してくれます。

試験前の対策として、自分に合った難易度の問題集を作り、アウトプットまで兼ねることが出来ます。

5択問題だけでなく、記述問題や穴埋めまで自由自在です。

解説をお願いすれば細かすぎるくらい丁寧に教えてくれますし、分かりづらければ、いくらでも教え方を変えてくれます。

3. レポートや英文を"添削"してもらう

Wordなどでレポートを書いている場合は、アナタが書いた文章をそのままGPTにコピペしてみましょう。

こんな指示を加えることで、アナタのレポートを更にブラッシュアップしてくれるかもしれません。

もちろん、レポートを書いている途中で詰まった場所があれば、GPTに質問するのも効果的です。

GPTに0からレポート作ってもらうのは?なんて疑問には、後の章で言及します!

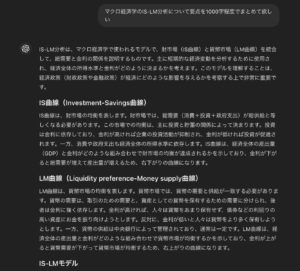

4. 試験範囲を要約してもらう

試験前は、膨大な範囲を短期間で効率よく復習する必要があります。

これもChatGPTにおねがいすることで、重要ポイントを短く簡潔にまとめてもらうことができます。

試験前に一気に要点を押さえたいときには、復習時間を大幅に短縮できます。

「問題作成」と組み合わせて、『この文章から問題作ってくれる?』なんて指示も可能です。

分からないまま放置していたポイントも、まとめて質問してしまいましょう

-300x300.png)

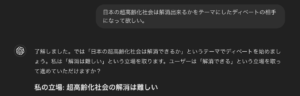

5.ディベートの相手になってもらう

『勉強』とは、少々趣旨がずれるかもしれません。

ただ、学年が上がると講義だけでなく、就活においてもディベートの機会が多々あります。

ぶっつけ本番で臨む前に、GPTにツッコミまで考えてもらうことで、本番を有利に進めることができます。

就活関連でAIを活用する場合は、ES作成をサポートしてくれるサービスもあります!

\エントリーシートをAIで自動作成!/

レポートのAI利用…コピペして大丈夫?

GPTが生成した文を「レポートに応用できるか」。気になる方も多い部分ではないでしょうか。

結論からいうと、生成されたものの”コピペ提出” は「控えるべき」の一言に尽きます。

意図せず「著作権侵害」になる可能性も

GPTはネットや文献にある、膨大なストック情報から応答を考えます。

「ミクロ経済学の○○についてレポート作って」なんてゼロから生成させると、GPTは既にある情報にアクセスします。

公開済みの論文などを組み合わせて生成したものを、あたかも自分が作ったかの様に見せかければ、それは「権利侵害」にあたります。

そんな背景もあって、大学では”コピペレポート”が判明すると、厳重な処分が下されます。

-300x300.png)

バレなきゃいいんじゃ…?

コピペチェックは、素人ですら簡単に行うことができます。

例えば、このCopy ContentDetector。文章のブロックをここに通すだけでも、簡単にコピペは見破れてしまいます。

こうした無料ツールや、非常に精度高く改変も見破るものまで様々ですが、大学側もコピペと気付かず公開すれば一大事です。

あらゆる手を尽くしてチェックを行う筈ですので、GPTのレポート利用は「参考」に留めましょう

ChatGPTは勉強における最高のパートナー

AIに頼りきりになるのではなく、「サポートしてもらう」という視点でみると学習の幅は大きく広がります。

特に効率的に勉強を進めたい人や、従来の方法ではカバーしきれない部分を補いたい人には非常に有用です。

社会では”DX推進”の流れが活発化していますが、今後はAIが使えるか否かは大きなアピールポイントになるでしょう。

ChatGPTを早めに使いこなして慣らしておく意味でも、ぜひ活用できそうな部分は活用してみてくださいね!

.png)