…というのは筆者が抱えていた悩みなのですが、再受験するにあたって、同じ様な悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

元塾講師の筆者は、30代を超えて医歯薬系大学の再受験を志し、予備校の類は利用せずに合格まで漕ぎつけました。

本記事では「塾」「予備校」の類を一切使わない、「お一人様」の再受験戦略を余すことなくお伝えします。

予備校を使わない3つのデメリット

筆者は、10代の現役時に「予備校を使った受験」、受験期の記憶も薄れた30代で「予備校を使わない受験」の両面を経験しています。

この両面を踏まえつつ、まずは予備校を使わない独学でのデメリットについて解説していきます。

予備校を使わない(独学)デメリット

- 自己管理やメンタル面でのデメリット

- 効率面でのデメリット

- スケジューリング面でのデメリット

1.自己管理やメンタル面

必ず一度は経験する「スランプ」、本当にこれで大丈夫なのかという「焦燥感」、段々下がっていく「モチベーション」。

受験生活がスタートすると、とくに後半に向かうにつれて様々な負の感情との戦いになります。

ただ、メンタル管理や自己管理は後天的に身に付きますので、受験生活を始める前にしっかり準備して臨むべきです。

2.効率面

予備校であれば、志望校にフォーカスを充てて「何を勉強すべきか」を最短で案内してくれます。

そして、「次の年はどういう傾向か」まで徹底的に分析し、担当者がフィードバックしてくれるのが強みです。

予備校を使わない場合、これらの分析を全て自分でこなす必要が生じます。

3.スケジューリング面

私立の場合は必修2教科に加えて、選択1-2科目程度が標準です。

しかし、国公立の場合は6教科8科目と、私立の2倍以上の科目数を勉強することが強いられます。

これを個人でスケジューリングする訳ですので、素人判断で甘いスケジューリングをすると命取りになりかねません。

予備校を使わない3つのメリット

次に、予備校を使わない場合のメリットについて解説していきます。

ざっくり言えば「コスト」、「柔軟性」、「自己管理力が身に付く」の3点がメリットになります。

予備校を使わない(独学)メリット

- コストに関するメリット

- 学習法の柔軟性に関するメリット

- 能力向上に関するメリット

1.コストの節約

いうまでもありませんが、この部分が一番大きなメリットです。

当然運営会社にもよりますが、予備校に通えば基本的には数十万~百万前後の出費は免れません。

月換算でみても10万近い費用が浮きますので、様々な用途に活用していけます。

2.自分に合った学習法が選択できる

ネットが普及するまでは、「本を読む」以外にこれといって勉強法が確立されていませんでした。

しかし、昨今ではAIやサブスクを始め、様々な学習に関わるサービスが充実しています。

講義と配布されたプリントを基に黙々とイン/アウトプットしていく予備校と比べ、「効率の良い勉強法」を一早く取り入れ、カスタマイズしていけるのも強みです。

3.自己管理能力が向上する

デメリットの部分で「自己管理がキツい」旨の記載をしました。

ただ、大学に入った後まで考えるならば、当然講師陣は手取り足取り世話をしてくれる訳ではありません。

いざというとき、導き手がいなければ身動きが取れない様だと、先々どこかで詰まるタイミングが出てきます。

この点、独学なら嫌でも自己管理能力が身に付きますので、定期テスト対策などの際に他力本願にならずに済むのは大きなメリットになりえます。

こんな人は独学でも大丈夫

志望校やブランクの空き方、元々の学力など、バックグラウンドは人によって千差万別です。

このため、一括りにはできませんが、比較的スムーズに「予備校を使わない=独学」に入れるであろう方について解説します。

大学群で括られているグループの受験を予定している

大学群というのは「GMARCH」や「早慶」などのグループのことです。

これらは、サブスクや書籍、動画配信サービスなど至るところに情報が転がっているため、お一人でも攻略しやすいと言えます。

反面で、医歯薬系の上位大学や専門性の高い大学だと情報が転がっていないため、効率面で不利になる場合があります。

勤務していた時からブランクが浅い、または在職中

決まった時間に起きて、ある程度決まった時間に寝て、決まった時間に出社する。

こうしたルーティンが確立できていれば、そのままの状態で受験に突入できます。

もし、退職して再受験を志す様であれば、せっかくのルーティンを崩さないまま受験に臨むのが肝要になります。

こんな人は事前に対策が必要

基本的に「受験始めれば何とかなる!」といった、甘い考えは捨てるのが賢明です。

事前に何の準備や対策もなしに受験をスタートさせるのは、説明書なしで大型のガンプラを組み立てる様なものです。

意思力が低い方

「気づいたらショート動画を延々と見ている」「気づいたらソシャゲしてる」

コンテンツを発信する企業は、行動経済学やマーケティングなど様々な手法を用いてアナタの意志力を刈り取ってきます。

事前にアンインストールして、知人友人からのLINEやDMも時間がくるまでスルーする位の覚悟が必要です。

-300x300.png)

ノウハウが一切ない方

唐突ですが、「計画を立てるとき、時間を甘く見積もって失敗した…」こんな経験ありませんか?

経験知では「あるある」かもしれませんが、これはオプティミアスバイアス(楽観バイアス)とよばれる心理効果です。

ノウハウは科目や教科の中身に留まらず、「どの様に進めていくか」「どのような勉強方法をとるか」といった部分も含まれます。

こうした部分は事前にインプットしておかないと、時間が経ってから「何か上手くいかない…」では手詰まりになります。

対策編|お一人様で受験攻略するなら

予備校を使わない場合、いかに「デメリット」の部分を潰して臨めるかが肝になります。

ここから先は、デメリットを克服しつつも、極限まで予算を抑えて受験生活を乗り切ったアイディアをご紹介します。

1.サービス編

以下で紹介するサービスを活用すれば、コストを遙かに抑えつつ受験勉強に臨むことが可能です。

もちろん筆者もフル活用した上で紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

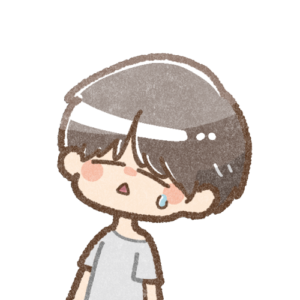

効率対策はこれひとつで|スタディサプリ

スタディサプリは、基礎から大学別の攻略講座までを動画講義で提供しているサブスクサービスです。

コンテンツも充実、知名度もあって、低価格…と至れり尽くせりで、元塾講師の筆者も最初から最後までお世話になりました。

【一人で対策できるなら|ベーシックコース】

月額なら2,178円、一括なら21,780円で登録できるため、予備校と比較して大きく費用削減できます。

国公立をはじめとした共テ対策だけでなく、志望校別の動画教材まで充実しているので、書籍での独学より圧倒的に進めやすくなります。

【相談相手が欲しい方は|合格特訓コース】

月額10,780円で担当コーチが付く合格特訓コースがおすすめです。

といっても、筆者が受験した際はこのコースがありませんでしたので、自身はベーシックコースを利用していました。

今は、分からない部分をAIに聞く(※後述します)手段も取れますので、まずはベーシックコースから始めて問題ないでしょう。

\スタサプなしでは始まらない/

メンタル管理から勉強法まで|kindle unlimited(月額980円)

kindle unlimitedには参考書だけでなく、「勉強法」や「時間管理」、「習慣化」、「メンタル管理」など受験生活に役立つ本に溢れています。

ふと、「この本気になる」なんて思ったときも、unlimitedなら結構な確率で無料なので、膨大な知識やノウハウをオトクに吸収できます。

以下に、20冊を超える勉強関連のノウハウ本や、勉強計画系の本を読み漁った筆者が「読みやすい」「タメになる」と感じた本を紹介させて頂きます。

勉強ノウハウ本のおすすめ

あちらこちらのノウハウ本に散逸的に載っている内容も、一元して分かりやすく噛み砕いてくれます。

あれこれ読んで結局「ノウハウコレクター」になるよりも、これ一冊読んで臨んだ方が効率的です。

-300x300.png)

\読書で身に付けた知識は一生モノ/

2.ツール&アプリ編

次に、受験生活をサポートしてくれるアイテムやアプリについてご紹介します。

無料で使えるものも数多くありますので、早めに使いこなせる様にしておくと、後々有利になります。

受験生活はこれ一台で完結|勉強用タブレット(iPad)

筆者自身は、再受験生活は9割くらいタブレット(iPad)で乗り切りました。

ちょっと気分を変えたいときも、タブレット1台持ってふらっと移動できます。

「あ、こんな最強アプリが!」と都度発見する度に、飽きずに勉強することができるのも大きなメリットです。

集中力を助ける神アプリ|Focus to do

Focus to doは少し前から割とメジャーになり始めた、「ポモドーロテクニック」を扱うアプリです。

登録料もかからず、アプリを取るだけですので「とりあえず感覚」で使ってみるといいでしょう。

何も考えずに机に向かっていたときとは、別人の様な集中力が得られる筈です。

ポモドーロテクニックって?

25分休んで、5分休憩を繰り返すテクニックです。

爆発的な集中力の獲得と共に、時間をブロックごとに管理できるので、スケジュールを立てる際にも有用です。

勉強計画を立てるなら|Vulpe

Vulpe(ヴァルプ)は、自動的に参考書の残りページ数や進捗をグラフ化してくれるアプリです。

さらに、目標日数を入力しておくと、「ちょっと遅れてるよ!」といったアラートも出してくれます。

独学で受験を乗り切るなら必須のアプリといえるでしょう。

意志力が弱い方は「物理的な遮断」を|タイムロッキングコンテナ

スクリーンタイムなどの設定を始め、スマホのyoutubeやSNSを「システム的に遮断する」方法は多々あります。

ただ、システムで誘惑を遮断する方法は、解除も簡単に出来ることから、気付いたら誘惑に負けています。

以下の様な「タイムロッキングコンテナ」に入れておけば、設定した時間がくるまでスマホを物理的にシャットアウトしてくれます。

-300x300.png)

相談から指導まで何でもあり|ChatGPT

筆者の受験生活中はまだ発展していませんでしたが、今はおひとり様での勉強には最強の伴走者がいます。

それが「ChatGPT(生成AI)」。進路相談から、メンタル相談、効率的な勉強のサポートまで何でもこなしてくれます。

仕事使いでもなければ、無料でも十分活躍してくれますので、使わない手はありません。

まとめ|独学でも工夫次第で十分対応できる

再入学者向けの「お一人様向けの受験生活の乗り切り方」を紹介しました。

今は前述したAIの力や、ITや学習サービスの更なる発展によって、筆者が再受験したときよりも遥かに独学で進めやすくなっています。

とはいえ、「どう活用したらいいかわからない…」、「AIとか何か難しそう…」そんな方に向けて、当サイトではデジタル×勉強の情報を発信しています。

今後も、どんどん情報発信していく予定ですので、ぜひブックマークの程、よろしくお願いいたします。

関連記事

実際に入学したあとの環境について解説しています。

少々辛辣な感想も混ざっていますので、少しでもモチベを下げたくない方はスルー推奨です。

iPadを使って、筆者がどのように勉強してきたかを余すことなくお伝えしています。

既にお持ちの方だけでなく、勉強用のiPadを検討している方も、ぜひ一度参考にしてみてください。

実際に受験生活を送る上で、心強い味方になってくれたアプリ達を10個紹介します。

無料で使えるものに絞っておりますので、ぜひ安心してご利用ください。

.png)